아이로봇(iRobot) 공동 창업자 로드니 브룩스는 보행 로봇과의 3미터 거리 유지를 권고합니다. 그는 오늘날의 휴머노이드 로봇이 가진 안전 문제와 덱스터리티 학습의 한계를 지적하며, 미래 로봇 개발 방향에 대한 깊은 통찰을 제시해요. 이 글에서 로봇 공학 권위자의 경고를 자세히 알아봅니다.

로봇 선구자의 충격적인 경고: 휴머노이드 로봇, 왜 위험한가요?

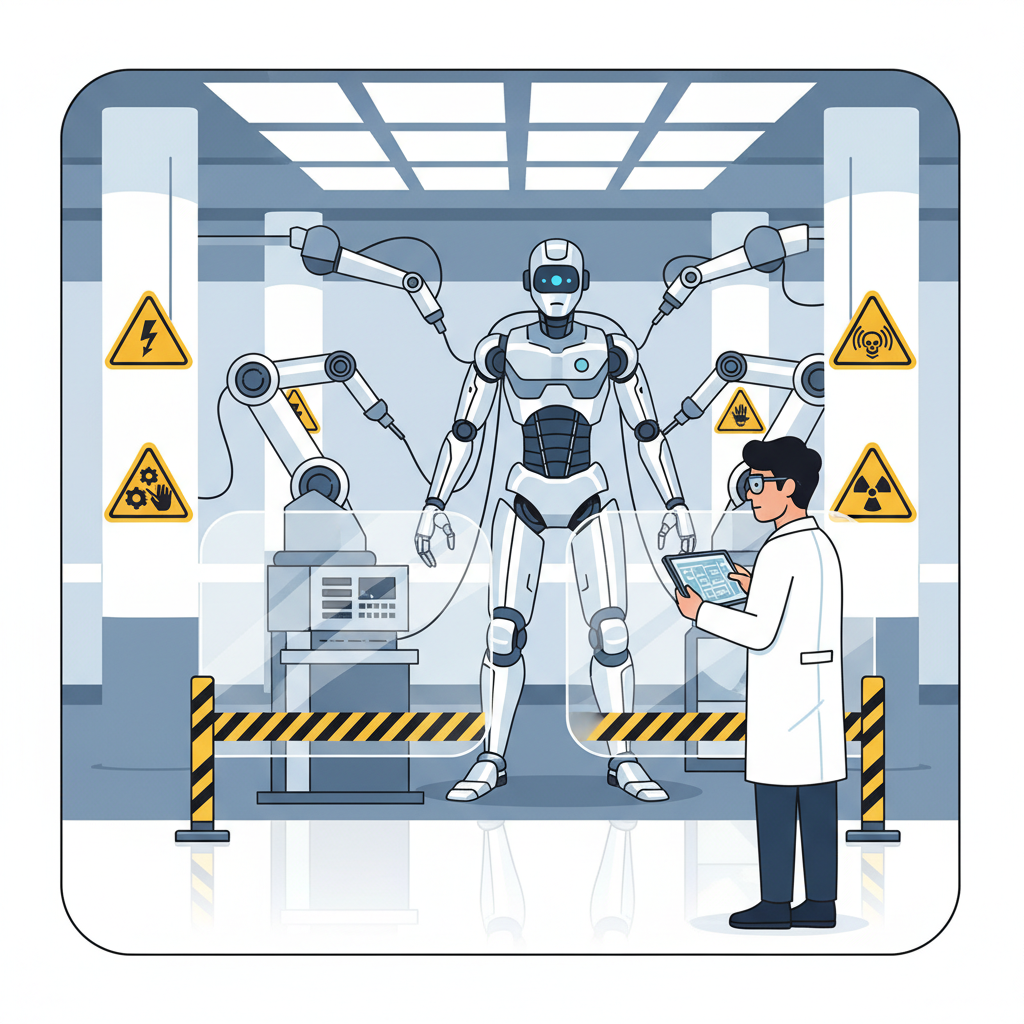

수십 년간 휴머노이드 로봇을 개발해온 로봇 공학의 선구자가 “보행 로봇과는 최소 3미터 거리를 유지하라”고 권고한다면 귀 기울여야 할 겁니다. 아이로봇(Roomba로 유명하죠)과 리싱크 로보틱스를 공동 창업한 MIT 명예 교수 로드니 브룩스 박사는 최근 기술 에세이를 통해 오늘날의 휴머노이드 로봇이 안전하지 않다고 경고했어요. 그는 수십억 달러가 투자되는 현재 휴머노이드 개발이 비용만 많이 드는 환상을 쫓는 것이라고 주장합니다.

브룩스 박사는 가장 큰 문제로 보행 로봇이 균형을 잡는 과정에서 엄청난 운동 에너지를 발생시킨다는 점을 꼽습니다. 불안정할 때 시스템에 에너지를 대량으로 주입하여 균형을 유지하는 방식인데요. 이 에너지는 로봇이 넘어지거나 팔다리가 사람을 때릴 경우 심각한 부상을 초래할 수 있답니다. 심지어 그는 몇 년 전 애질리티 로보틱스의 디짓(Digit) 휴머노이드 로봇이 넘어지는 것을 너무 가까이서 목격한 후로는 보행 로봇 근처에 가지 않는다고 해요.

촉각 없이 춤추는 로봇? 덱스터리티 학습의 오해와 진실

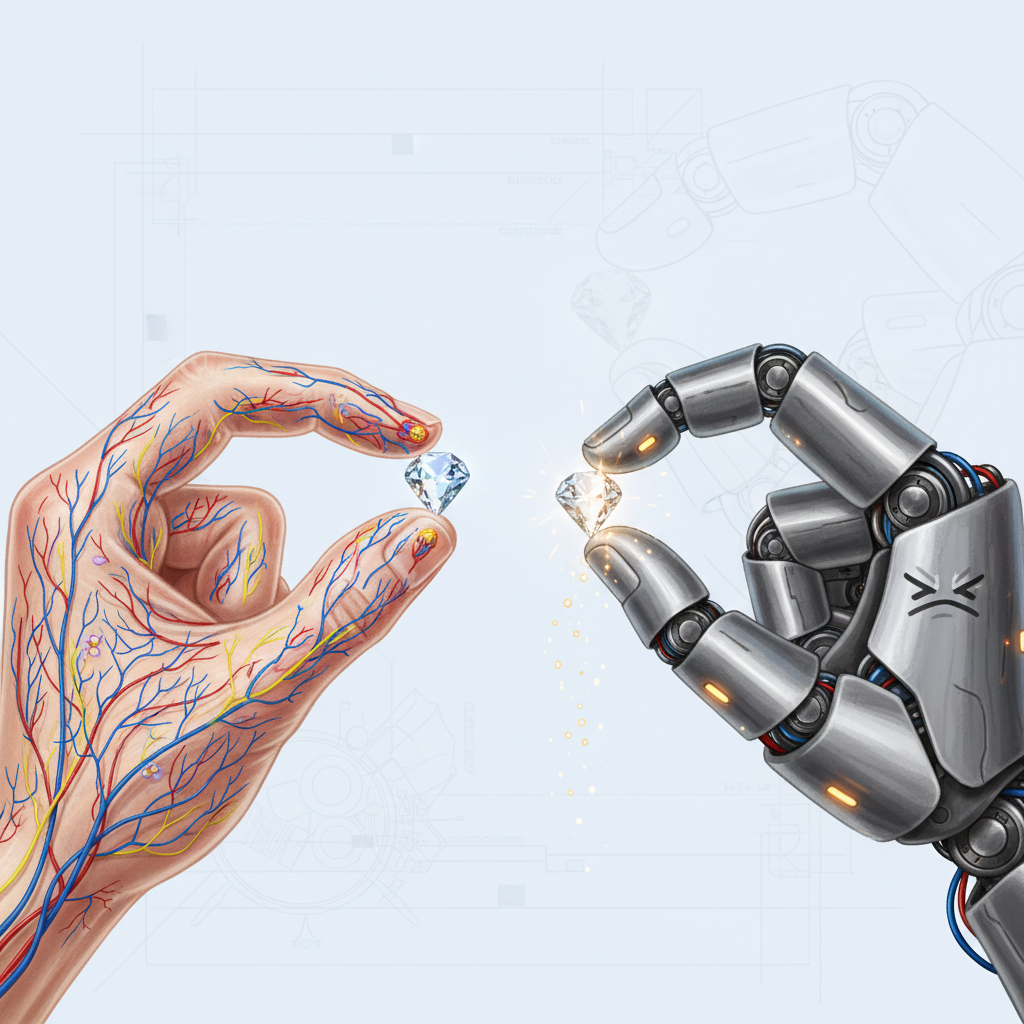

안전 문제 외에도 브룩스 박사는 휴머노이드 로봇이 사람들의 작업 비디오만 보고 섬세한 조작(덱스터리티)을 배울 수 있다는 통념에 반대합니다. 테슬라의 옵티머스나 피겨(Figure)의 휴머노이드 로봇은 시각 정보만을 활용해 사람들이 셔츠를 접거나 물건을 집는 모습을 학습한다고 알려져 있는데요. 브룩스 박사는 이러한 접근 방식이 수십 년간의 연구 결과를 무시하는 것이라고 지적합니다.

인간의 섬세한 조작 능력은 놀랍도록 복잡한 촉각 감지 시스템에 달려있다는 것이 핵심이에요. 스웨덴 우메아 대학 롤랜드 요한슨 연구실의 연구에 따르면, 손가락 끝이 마비된 사람은 7초짜리 성냥불 켜는 작업을 30초 가까이 더듬거리며 해야 했다고 합니다. 사람의 손에는 약 17,000개의 기계수용기가 있고, 손가락 끝 하나에만 1,000개가 집중되어 있다고 해요. 현재 로봇 시스템은 이처럼 복잡한 감각 정보를 포착하거나 시뮬레이션할 수 없다는 거죠.

물리학 법칙이 말하는 로봇 안전 문제: 운동 에너지의 위협

현재 휴머노이드 로봇이 사용하는 균형 유지 방식은 대부분 ‘제로 모멘트 포인트’라는 수십 년 된 알고리즘에 기반하고 있습니다. 이는 로봇이 불안정성을 감지하면 시스템에 많은 에너지를 펌핑하여 균형을 잡는 방식이에요. 대부분의 경우 로봇을 똑바로 세우는 데는 효과적이지만, 인간과 가까이 있을 때는 근본적인 비호환성을 야기합니다.

물리학의 스케일링 법칙은 이 문제를 더욱 심각하게 만들어요. 로봇의 크기가 두 배가 되면 질량은 여덟 배로 증가한다고 브룩스 박사는 설명합니다. 이는 전신 크기 휴머노이드 로봇이 넘어질 때, 절반 크기 로봇보다 여덟 배 많은 운동 에너지를 갖는다는 의미예요. 빠르게 가속하는 금속 다리가 넘어지는 동안 경로에 있는 무엇이든 충돌하면 심각한 부상을 입힐 수 있다는 겁니다. 현재 휴머노이드 로봇 홍보 영상에서도 움직이는 로봇 근처에 사람이 없는 경우가 많고, 있어도 가구로 분리되어 있다는 점은 이 안전 문제를 시사하는 중요한 단서예요.

진정한 휴머노이드 로봇의 미래는? 바퀴 달린 로봇의 등장

브룩스 박사는 15년 이내에 ‘휴머노이드’라는 이름이 붙은 다양한 로봇들이 등장할 것이라고 예측합니다. 하지만 아이러니하게도 그 로봇들은 오늘날의 두 발 보행 기계와는 전혀 다른 모습일 거라고 해요. 발 대신 바퀴가 달리고, 팔의 개수도 다양하며, 인간의 눈과는 전혀 다른 특수 센서를 갖게 될 것이라는 전망입니다. ‘휴머노이드’의 정의가 ‘나는 자동차’가 이제는 전기 헬리콥터를 의미하듯, 또는 ‘자율주행차’가 원격 인간 모니터링 시스템을 포함하듯 바뀔 거라는 거죠.

현재의 비전 기반 휴머노이드 로봇에 투입되는 수십억 달러의 투자는 상당 부분 사라질 것이라고 브룩스 박사는 단언합니다. 대신 MIT에서 개발 중인 촉각 피드백 장갑처럼 인간 조작자와 로봇 손 사이의 감각을 전달하는 시스템 등 촉각 피드백을 통합하는 연구에서 더 많은 진전을 보이고 있다고 해요. 하지만 이러한 발전조차 인간의 포괄적인 촉각 감지 능력에는 한참 못 미치는 수준입니다.

현재 로봇 기술의 한계와 연구 방향: 인간의 섬세함을 따라잡으려면

오늘날 휴머노이드 로봇과 함께 일상을 보내는 사람은 많지 않습니다. 하지만 로드니 브룩스 박사의 3미터 규칙은 수십 년간 이 기계들을 만들어 온 사람으로서 앞으로 다가올 도전에 대한 실질적인 경고라고 할 수 있어요. 홍보 영상 속의 모습과 실제 배치 가능한 현실 사이의 간극은 단순히 시간의 문제가 아니라, 물리학, 센서 기술, 안전이라는 근본적인 미해결 문제들로 가득 차 있답니다.

현재의 휴머노이드 로봇은 아직 초기 단계에 있으며, 인간과 안전하게 상호작용하고 섬세한 작업을 수행하기 위해서는 많은 기술적 난관을 극복해야 합니다. 로봇 기술의 미래를 위해서는 시각 정보뿐만 아니라 촉각을 포함한 다양한 감각 정보를 통합하고, 로봇의 물리적 상호작용에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 최소화하는 방향으로 연구가 지속되어야 할 것입니다.

로봇 공학의 대가 로드니 브룩스 박사의 경고, 어떻게 들으셨나요? 휴머노이드 로봇의 미래에 대해 여러분은 어떤 생각을 가지고 계신가요? 댓글로 자유롭게 의견을 나눠주세요!

출처: https://arstechnica.com/ai/2025/10/why-irobots-founder-wont-go-within-10-feet-of-todays-walking-robots/